スライディングブロックパズル

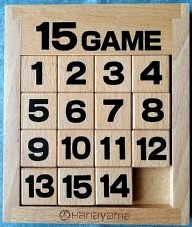

図1 15パズル(15ゲーム)

今回はパズルの中でも定番のジャンル、スライディングブロック系のパズルを紹介します。 定義は色々あると思いますが、主に「決められた枠内で空所を利用して板などのパーツを移動させ、所定の配列に並べ替えるパズル」を指します。

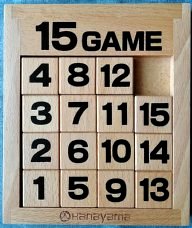

図2 昔の15ゲーム |

中でも代表的なのは、図1の15パズル(または15ゲーム)でしょう。

色々な文献によると19世紀中頃にはあったようなので、かなり歴史のあるパズルです。 |

図3 14-15パズル  図4 解答例? |

中でも有名な問題は、巨匠サム・ロイドが1878年に発表した14-15パズルでしょう。

問題はシンプルです。図3のように14と15の板だけが逆に並んでいるので、

この2枚を入れ替えて1から15まで左から右、上から下の順に並ぶようにせよという問題です(もちろんスライディングブロックのルールで)。 今では参考資料2など、多くの書籍でこのパズルの数理的な解説があります。 簡単に言うと、「1ヵ所(奇数ヵ所)だけ入れ替えることは不可能。必ず2ヵ所(偶数ヵ所)入れ替える必要がある」ということです。 とはいえ、この14-15パズルには屁理屈的な解答もいくつかあります。 中でも、個人的に気に入っているのは図4の配置です。この形に並べて右に90度傾ければ、ほら出来た(?) |

図5 同型のパズル |

このパズルには、縦横のパーツ数を変えたり数字を絵や文字にした同型のパズルが色々あります。 図5はその一例です。右端は、指定された4文字の単語4つを作るという、ちょっと毛色の変わったパズルです。 |

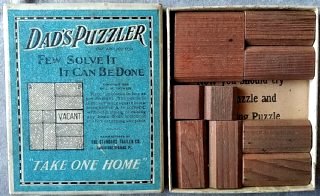

図6 父親のパズル |

図6の父親のパズル(Dad's Puzzler)も歴史があり 海外では定番のようですが、日本ではあまり見受けられません。 商品としても見たことがありませんし、取り上げている書籍もかなり少ないようです。 1×1,1×2,2×2(大駒)の3種類のパーツを使っています。 左上角の大駒を左下角に移動させるのが問題です。 |

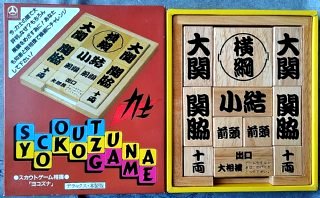

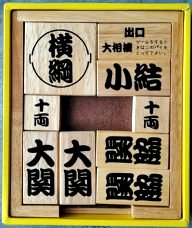

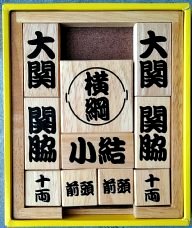

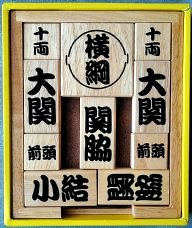

図7 スカウトゲーム「相撲」(箱入り娘)  図8 箱入り娘 |

このタイプで日本で定番なのは、図7や図8の箱入り娘と呼ばれるものです。

海外では大駒に「ろば」が描かれていたのでろばパズルというのが一般的なようです。 このタイプの解法は参考資料3で詳しく述べられています。 さて、図7の製品の「出口」と書かれたパーツは遊ぶ前に取り外すのですが、

この出口パーツは他の1×2パーツと同じ大きさと厚さです。これを通常のパーツとして使うと、父親のパズルを遊ぶことができます(図9)。 |

図9 父親のパズル |

図10 ろばパズル |

図11 1世紀(半)パズル |

図12 太った御婦人 |

図13 トイレパズル |

左は匹見製のトイレパズル。

外に出ている便器を中に移動させるパズルです。 |

この種のパズルは深く考えずに適当に動かしているうちに目的の配置にたどり着くことがあります。

そこでよくあるのが「最少手数で」という追加の条件です。すると無駄な移動を省くため、効率の良い手順を考えることになります。

ところが、このパズルにはそれを逆手に取るような罠が仕掛けられており、それに気づかないと最少手数どころか目的の配置にたどり着けません。

私もそれに気がついた時、思わずうなりました。最初に考えた人は本当にすごいと思います。

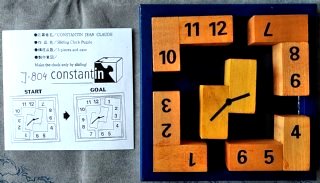

図14 時計パズル |

図14は、コンスタンチン作の時計をモチーフにしたパズルです。 説明書には、スライディングブロックパズルならぬスライディングクロックパズルと書かれています。 見ての通り、パーツを枠の中でスライドさせて移動して時計の配置にするのですが、

それには2つのパーツを回転させる、あるいは3つのパーツを回転させて上下をひっくり返す必要があります。 |

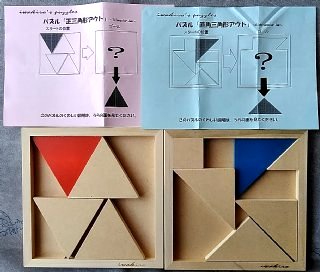

図15 正三角形アウトと直角三角形アウト |

個人的に、動きがアナログ的なスライディングブロックパズルでは、左の

正三角形アウトと直角三角形アウトが傑作ではないかと思っています。 この続編に長方形アウトと五角形アウトがあるのですが、 両方とも買い逃してしまいました(復刻版もあったのですが、それも買い逃しました…)。 |

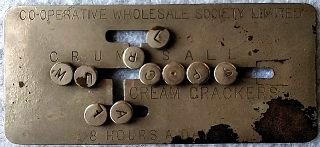

図16 広告用パズル |

左のパズルはスライディングブロックに含めていいか迷ったのですが、紹介することにしました。 多分、食品関連企業の広告用に作られたものだと思われます。

金属(ステンレス?)製で、溝にリベット状のパーツがはめ込まれています。パーツの裏は潰してあるので取れません。 |

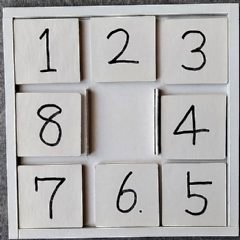

図17 自作パズル |

最後に私が考案したものを紹介します(既にどこかで発表済みと思いますが)。 3×3の枠内に1から8までのパーツが入っています。 中央の空所には左右に壁があり、そこは通れません。よって、横中段のパーツは上下移動しかできません。 最初に適当に動かしてかき混ぜた後、元に戻すのが主な遊び方です。 パーツの入れ替え手順に慣れないとなかなか元に戻らないので、初心者には手ごたえのあるパズルかと思います。 |

世の中にはスライディングブロック系のパズルはまだまだあります。

全部遊ぶのは、並のパズル好きには不可能ではないかと感じるほどです。

今回紹介したのは動きが平面的なものばかりでしたが、パーツが2階建てになっている多層構造のものや、

立方体をパーツに使った3次元の動きをするものもあります。これらのパズルも、機会があれば紹介したいと思います。

参考資料

1) THE 15 PUZZLE : 著:JERRY SLOCUM, DIC SONNEVELD

The Slocum Puzzle Foundation 2006年6月発行

2) ゲームにひそむ数理 : 著:秋山仁,中村義作 森北出版株式会社 1998年5月15日発行

3) [数学]じかけのパズル&ゲーム 著:E・R・バーレキャンプ/J・H・コンウェイ/R・K・ガイ

訳:小谷善行/高島直昭/滝沢清/芦ヶ原伸之 HBJ出版局 1992年3月31日 第1刷発行

4) 芦ヶ原伸之の究極のパズル : 編集:Quark編集部 講談社 昭和63年4月8日発行

メニューに戻る

メニューに戻る